Der magenbrütende Frosch

Die außergewöhnliche Form der Fortpflanzung einer australischen Froschart ( Rheobatrachus Silus) ist ein Paradebeispiel dafür, den Evolutionsgedanken ad absurdum zu führen. Denn hier erleben wir eine der kompliziertesten und

eigentümlichsten Formen von Brutpflege: Die befruchteten Froscheier werden von dem Weibchen gefressen und entwickelten sich in ihrem Magen zu jungen Fröschen. Am Ende der Brutzeit verlassen die etwa 25 Jungtiere ihre Mutter durch deren

Maul. Mutation, Selektion oder sonst ein Evolutionsmechanismus versagen hier als Erklärung vollständig, denn dieses

Konzept muss auf Anhieb funktionieren. Damit dieses Vermehrungsprinzip überhaupt funktionieren kann, wurde ein voneinander abhängiges, fehlerloses System geschaffen. Zunächst einmal nimmt das Weibchen in diesen sechs Wochen keinerlei Nahrung oder Flüssigkeit mehr zu sich,

sodass der Magen ausschließlich den Kaulquappen zur Verfügung steht. Da die Magensäure den Nachwuchs sehr schnell töten würde, wird dies durch eine besondere Maßnahme verhindert. Die Verdauungsflüssigkeit im Magen der Mutter wird durch

ein Hormon neutralisiert, das zunächst von den Eiern und später von den Kaulquappen selbst produziert wird. So kann der Nachwuchs gesund heranwachsen, ohne in einem Säurebad zu schwimmen. Eine weitere Schwierigkeit stellt die Ernährung

der Eier im leeren Magen dar. Dazu sind die Eier dieser Froschart erheblich größer als die anderer Arten und enthalten einen sehr proteinreichen Eidotter, der ausreicht die Kaulquappen sechs Wochen lang zu ernähren. Auch der Zeitpunkt

der Geburt ist perfekt abgestimmt. Die Speiseröhre des weiblichen Frosches erweitert sich für die Geburt genau wie die Vagina der Säugetiere. Danach kehren Speiseröhre und Magen in ihren Normalzustand zurück und das Weibchen beginnt

wieder mit der Nahrungsaufnahme.

Das wundersame Fortpflanzungssystem dieser Froschart widerlegt sehr deutlich den Evolutionsgedanken, dass sich alles Leben allmählich höher entwickelt hat. Denn jedes Stadium muss hier vollständig funktionieren, damit der Frosch überleben

kann. Die Mutter muss die Eier verschlucken und darf sechs Wochen lang nichts fressen oder trinken. Die Eier müssen das entsprechende Hormon absondern, das die Magensäure neutralisiert. Auch die Zugabe des besonders proteinreichen

Eidotters ist notwendig und die Weitung der Speiseröhre des Weibchens darf nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Würden alle diese Vorgänge nicht in genau der richtigen Reihenfolge ablaufen, wäre das für den Froschnachwuchs

der sichere Tod und diese Art hätte es nie gegeben.

Aus dem Grund der sogenannten "nichtreduzierbaren Komplexität" dieses Systems muss diese Froschart seit Beginn ihrer Existenz mit diesem vollständig funktionsfähigen System ausgestattet gewesen sein. Oder anders ausgedrückt: Sie ist

erschaffen worden. Diese Zweifel hegte auch Darwin selbst:

"Ließe sich irgendein zusammengesetztes Organ nachweisen, dessen Vollendung nicht möglicherweise durch zahlreiche kleine aufeinanderfolgende Modifikation hätte erfolgen können, so müsste meine Theorie unbedingt zusammenbrechen." [W3]

Charles Darwin - Begründer der Evolutionstheorie

Die Frauenschuh-Blüte

Ein weiteres Beispiel für nicht reduzierbare Komplexität bildet diese, bis ins kleinste Detail durchkonstruierte Blüte. Ihr auffallender Farbenkontrast verleitet Fliegen und Bienen, durch den bequemen Eingang direkt von oben erwartungsvoll

in den "Pantoffel" zu kriechen. Nektar finden sie zwar nicht, dafür aber zuckersaftreiche Haare zum Abweiden. Doch wenn sie dann den seltsamen Pantoffel wieder verlassen wollen, gelingt das weder kletternd noch fliegend. Der Eingang

ist viel zu eng, um mit ausgebreiteten Flügeln hindurch zu schlüpfen und die Wand zum Hochklettern zu glatt! Alle Versuche misslingen, bis die Tierchen am gelben Pantoffelboden Reihen roter Flecken entdecken: die "Wegweiser" zum Ausgang,

wo es links und rechts der Narbensäule zwei enge Öffnungen gibt. Leiterförmig angeordnete Haare machen hier - und nur hier! - das Emporklettern möglich. Aber wenn die Gefangenen sich mühsam ins Freie zwängen, pressen sie ihren Körper

unausweichlich gegen einen der beiden Staubbeutel. Klebrige Pollen bleiben an ihrem Pelz hängen und werden zur nächsten Blüte weitergetragen. Dort wird das Tier, während es über den Schuhlöffel hinab klettert, an der mitten im Weg

stehenden Narbe die Pollen zwangsläufig abstreifen.

Der geringste Fehler in diesem raffiniert ausgeklügelten Bau der Frauenschuh-Blüte, die kleinste Änderung irgendeines ihrer vielen Teile oder auch nur in den so streng geordneten Größenverhältnissen würde den gesamten sinnreichen Mechanismus

sofort lahmlegen! Die Fremdbestäubung funktioniert nur dann, wenn alles minutiös genau zusammenpasst und alle Teile einander richtig ergänzen. Aber wie soll sich eine derartige Harmonie, die nur "fertig" überlebt, allmählich durch

planlose Zufallsprozesse entwickelt haben?

Das Schnabeltier

Im Rahmen der Evolutionslehre wird behauptet, dass die Entwicklung von einer Tierart in eine andere überging und auf diese Weise allmählich die verschiedensten Arten entstanden sind. Solch eine Entwicklung kann anerkanntermaßen nicht

sprunghaft funktionieren, sondern erfordert Übergangsstufen zwischen den Arten. Merkwürdig daran ist nur, dass noch nie eine eindeutige Übergangsform gefunden wurde, wo doch so viele notwendig wären. Um nur ein Beispiel zu nennen:

Der bekannte Archaeopteryx als Übergangsform zwischen Landtier und Vogel ist keine Übergangsform, sondern (wie alle fossilen Funde) ebenfalls ein fertiges, voll entwickeltes Tier. Denn es sind sehr viel ältere Vögel als der Archaeopteryx

bekannt, die von den heutigen Arten kaum zu unterscheiden sind. Wie kann das sein, wenn er eine Übergangsform darstellt?

Weil es nun so viele brennende Fragen zu den Übergangsformen der Arten gibt, verwundert es nicht, wenn für Evolutionsanhänger das Schnabeltier ein besonders großes Ärgernis ist. Denn das Ergebnis welcher Übergangsform ist wohl dieses

erstaunliche Geschöpf: Es hat einen Schwanz wie ein Biber, Giftzähne an den Hinterpfoten wie eine Schlange, einen Schnabel wie eine Ente, Schwimmflossen wie ein Otter, einen Schultergürtel wie ein Reptil, legt Eier wie ein Vogel und

säugt seine Jungen wie ein Säugetier. Auch seine Körpertemperatur ist mit 32 °C im Vergleich zu anderen Säugetieren sehr niedrig. Im Jahr 2004 entdeckte man eine weitere Besonderheit des Schnabeltiers: Es besitzt zehn Geschlechtschromosomen.

Die Weibchen zehn X-Chromosomen und die Männchen fünf X sowie fünf Y-Chromosomen, während fast alle anderen Tierarten nur zwei haben (XX bei Weibchen und XY bei Männchen).

Als Wissenschaftler im 18. Jahrhundert das Schnabeltier in

Australien entdeckten, stopften sie eines aus, brachten es mit nach London und stellten es den anderen Wissenschaftlern vor. Dabei wurde es aber als Scherz verlacht und ihnen unterstellt, sie hätten es aus vielen Einzeltieren zusammengenäht.

Die Begründung der Wissenschaftler für diese Annahme war, dass so ein Tier nach der Evolutionslehre nicht existieren darf. Im Grunde haben also diese Herren ihren Evolutionsglauben selbst widerlegt. "Selektion ist ein Mechanismus zur Gesunderhaltung der Arten und wirkt artstabilisierend, zusammen mit Mutationen auch bei sich ändernden Umweltbedingungen. Auf dem Wege zu neuen Klassen und Stämmen aber gibt es keine Selektion, weil

bei den Reaktionsschritten der statistischen Copolykondensation das vorhandene Genom (DNA-Kette) unverändert bleibt und somit keine Mutanten entstehen können." [W4]

Dr. Bruno Vollmert - Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie an der Universität Karlsruhe

Die Hummel-Orchidee

Wer sie nur im Vorübergehen anschaut, wird denken, hier sitzt eine Hummel in der Blüte. Doch wer sich niederbückt, um dieses seltsame Schauspiel aus der Nähe genauer zu betrachten, stellt überrascht fest: das ist ja die Blüte der

Pflanze selbst, die wie eine Hummel aussieht. Zweifellos eine seltsame Angelegenheit. Versuchen etwa diese kleinen Blumen, sich so lästige Insektenbesucher vom Leibe zu halten? Nein - aber ihre Blüten sind in der Tat verblüffend

echte Attrappen von Hummelweibchen einer ganz bestimmten Art, deren Männchen (zufällig?) im Frühling schon mehrere Tage vor den Weibchen schlüpfen. Auf ihrer vergeblichen Suche nach Partnerinnen wittern sie plötzlich deren unverwechselbaren

Lockduft, der sie direkt zu den Täuschblüten leitet, von denen er nämlich stammt. Und da sich die Blüte auch genauso pelzig anfühlt wie ein Weibchen, setzt sich das Hummelmännchen darauf, um sich mit ihr zu paaren. Beim Berühren

der Stirn des vermeintlichen Weibchenkopf passiert es dann: die Blüte setzt der "hintergangenen" Hummel zwei Pollenballen auf, die sie unbemerkt mit zur nächsten Blüte trägt und beim nächsten Paarungsversuch automatisch in deren Narbe

stopft.

Hier stimmt einfach alles! Die Blüte präsentiert nicht nur die Gestalt eines Hummelweibchens in Originalgröße (von den vorgetäuschten Fühlern bis zu den leicht abgespreizten Flügeln), sondern auch ihre Färbung, den Haarpelz und, als ausschlaggebendes Erkennungssignal, seinen speziellen Lockduft. Ja selbst die Blütezeit der kleinen Orchidee ist exakt auf den Schlüpftermin der Hummelmännchen

abgestimmt. Wer hier allen Ernstes den Zufall als Werkmeister sieht, der muss wirklich viel Glauben haben. Welwitschia mirabilis

In der Wüste von Namibia existiert bei 50 °C Tagestemperatur und absoluter Trockenheit eine ganz besondere Pflanze, die Welwitschia mirabilis. Mit 30 cm breiten und 1,50 m langen, frischen Blättern liegt sie ausgebreitet in der prallen

Wüstensonne.

Die älteste Pflanze dieser Art ist über 1500 Jahre alt und lebt, wie alle Welwitschias, bei absoluter Dürre.

Wissenschaftler kommen aus aller Welt und forschen an dieser Pflanze herum. Wie überlebt sie hier? Wann macht sie die Photosynthese? Warum verliert sie kein Wasser? Wo bekommt sie das Wasser überhaupt her? Und keiner von ihnen weiß

es genau, sie bleibt für alle ein Rätsel. Das Riesenkänguru

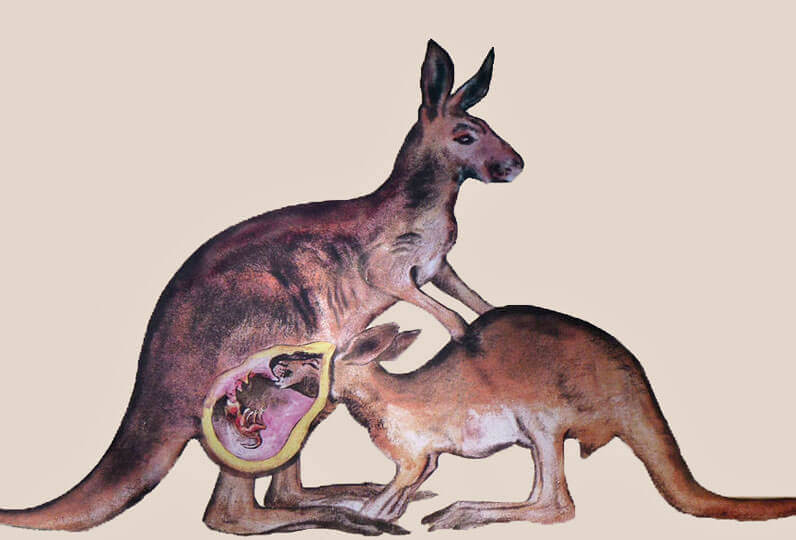

Riesenkängurus kommen nach nur 33 Tagen Tragezeit als ca. 2 cm große "Frühgeburten" zur Welt. Dann kriechen sie aus eigener Kraft in den Beutel der Mutter und saugen sich an einer Zitze fest. Im Schutz des mütterlichen Beutels entwickelt sich nun der noch nicht allein lebensfähige Nachwuchs zum fertig ausgebildeten Jungtier weiter.

Mit 17 Wochen öffnen sich die Augen, nach 5-6 Monaten bildet sich das Fell und der Beutel wird schon mal kurzzeitig verlassen. Etwa 8 Monate dauert es, bis das Junge schließlich ganz außerhalb lebt. Bemerkenswert ist aber, dass die Mutter bereits zwei Tage nach der Geburt des 33 Tage alten Embryos erneut trächtig werden kann. Allerdings ruht dann die Entwicklung des Embryos, solange der Beutel noch durch das erste Jungtier besetzt

ist. Nachdem das erste Jungtier den Beutel endgültig verlassen hat, wird wenige Tage später nun der bis jetzt in Ruhe befindliche Embryo geboren und kriecht in den Beutel an die Zitze der Mutter. Das erste Jungtier kommt aber zum Trinken

immer noch in den Beutel. Deshalb gibt die Mutter jetzt aus den beiden Zitzen unterschiedlich fett- und eiweißhaltige Milch. Für das frisch Geborene eine gehaltvollere als für das Ältere. Dabei kann sie bereits wieder trächtig sein.

Das ist einmalig im Tierreich!

Wie sollte sich so ein perfekt aufeinander abgestimmtes System durch Zufall und ziellose Mutation im Rahmen einer

Evolution selbst entwickeln?

Impressum und Datenschutz

|